|

|

Home

page

Home

page |

|

|

FABRIZIO

BIGOTTI

“Sapienza” - Università di Roma

|

| |

|

TEORIE

DELLA MENTE E DELLA MATERIA

La

medicina galenica ed i suoi esegeti rinascimentali:

all’origine dell’organicismo moderno |

|

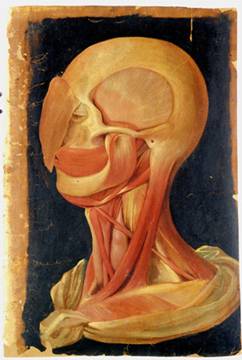

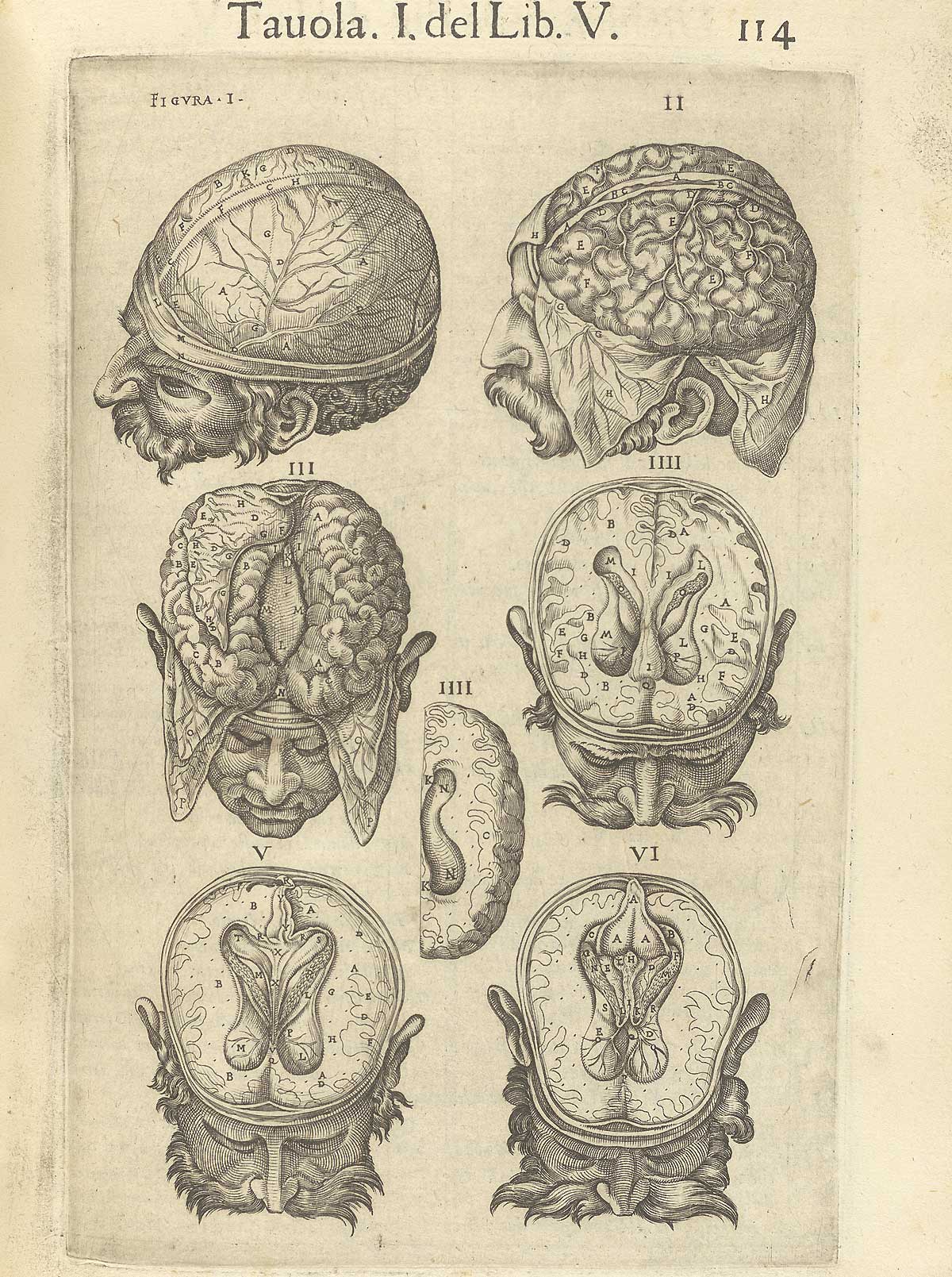

Figura 1

GIROLAMO FABRICI D’ACQUAPENDENTE

Tabulae

pictae

Anatomia dei muscoli del capo e del collo

|

|

1. Medici antichi, teorie moderne

|

|

|

Il merito storico di aver impostato i rapporti tra la mente, il

pensiero astratto o comunque la parte raziocinante dell’uomo, e

la fisiologia, intesa come studio delle funzioni e qualità del

cervello nel suo complesso, è da attribuirsi con ogni

probabilità al grande medico greco Galeno di Pergamo, vissuto tra

il 129/130 ed il 200 d. C., durante il dominio dell’impero

romano. Sebbene poco noto, infatti, è proprio Galeno che in uno

scritto intitolato Quod animi mores corporis temperamenta

sequantur (“Che le passioni dell’anima seguono i temperamenti

dei corpi”) imposta un metodo conosciuto, dall’Ottocento ad

oggi, con il nome di organicismo, metodo che ritiene non solo

teoricamente possibile ma anche scientificamente valida una

riduzione delle proprietà cosiddette ‘mentali’ al sostrato

organico da cui derivano.

Galeno, inoltre, è stato il primo a corroborare questa sua

visione organicista con una serie di esperimenti anatomici che un

grande fisiologo e scienziato come Claude Bernard ha chiamato

esperimenti “con distruzione” (BERNARD, 1865, pp. 17, 174;

GRMEK, 1996, p. 121).

|

|

Tali esperimenti consistono, in altre parole, nella mutilazione

progressiva di parti dell’encefalo e/o della colonna vertebrale

per studiare gli effetti sull’animale vivo (GRMEK, 1996, p.

109). Galeno, in effetti, ricorreva volentieri alla vivisezione,

essendogli preclusa, a differenza dei suoi precursori Erofilo ed

Erasistrato, la dissezione del cadavere umano (Fig. 2). In

compenso, però, egli dichiara di aver sezionato feti abortiti e

grandi scimmie, oltre a raccomandare la dissezione umana

ogniqualvolta ciò fosse stato possibile. |

|

Benché Galeno ritenesse l’anatomia

l’unico criterio realmente scientifico in questioni di medicina

– disdegnando le dispute filosofiche – egli era tuttavia

consapevole del fatto che non tutto l’animale, e men che meno l’uomo,

poteva essere descritto col semplice ausilio della dissezione

anatomica, occorreva per ciò una teoria fisica di supporto che

indagasse le cause, della salute come della malattia, e

permettesse un quadro di riferimento per collegare i sintomi e le

malattie alle relative prognosi.

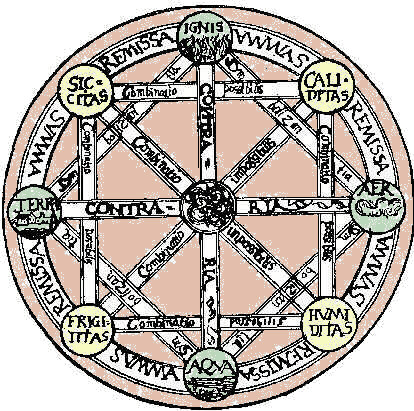

Come “teoria degli umori” (sangue, flegma o pituita, bile

gialla, bile nera o melancolia) egli la prese in parte da

Ippocrate, come teoria dei “temperamenti” (caldo, freddo,

umido, secco, Fig.

3),invece, Galeno rielaborò personalmente un sistema già definito nelle

sue linee essenziali da Aristotele nel De generatione et

corruptione, tentando tuttavia, a differenza di quest’ultimo,

una separazione teorica delle qualità della materia dagli

elementi primordiali che la componevano (acqua, aria, terra e

fuoco).

|

|

|

Sebbene

possa apparire un po’ sofisticata, non si tratta – come

ritenne nell’ottocento Cuvier e, più recentemente, Manzoni

(MANZONI, 2007, p. 34) –, di una teoria inventata o

completamente ‘a-priori’. Le sue basi empiriche, legate

comunque alla teoria del calore fetale o innato (symphýton

thermón, cfr. SIEGEL, 1963, p. 167 e ssg.) del quale i

temperamenti non rappresentano che differenti tipologie, possono,

in effetti, essere ricondotte ad almeno quattro ordini di ragioni:

a) il calore, spontaneamente prodotto da molti

animali – e dagli omeotermi oggetto delle vivisezioni galeniche,

in particolare – distingue quest’ultimi dagli oggetti fisici o

comunque inanimati;

b) se l’ipotermia può essere ricondotta ad

un mancato afflusso di sangue all’organo o alla parte interessate, allora,

data la distinzione aristotelica degli animali in sanguinei/non sanguinei, la

correlazione sangue-calore (nei suoi vari temperamenti)-vita si fa stretta ed

empiricamente riscontrabile;

c) la maggior parte delle reazioni chimiche –

cui gli antichi davano il nome di “alterazioni sostanziali” – sono di

natura esotermica, ovvero generano calore e quindi, per conversione, il calore

può esserne indicato come causa;

d) dato quanto sopra, se l’origine della vita

– ovvero il suo principio – può essere indicata in qualcosa di

semplice, allora l’organismo umano sembra comportarsi come un

grande alambicco che, a partire dal calore fetale o innato,

catalizza l’intera gamma delle reazioni chimiche (dette perciò

concoctiones).

|

|

Queste, a loro volta, determinano i diversi gradi e

stati della materia (temperamenti appunto), dal più caldo al meno

caldo, dal più secco al più umido. In tal modo, a partire dall’organo

più caldo, il cuore, sino a quello più freddo, il cervello,

questo alambicco antropomorfo (Fig. 4) trasforma al suo interno l’alimento

in sostanza nutriente ed, una volta concluso il ciclo di

distillazione, espelle i suoi residui (detti superfluitates),

attraverso il naso, in forma di muco o flegma (GALENO, 1549, p.

139; DORN, 1577, p. 137).

L’alambicco rappresentava così

un modello unitario di rappresentazione fisiologica del corpo, dal

momento che freddezza, siccità, umidità o calore di una certa

parte del corpo potevano essere riprodotti

appunto mediante un processo alchemico di distillazione

(distillatio). Non

va dimenticato, infine, che la stessa natura delle sostanze

organiche, e non, poteva essere dedotta quasi esclusivamente

mediante la cozione (in greco pépsis), unico processo conosciuto

agli antichi per decomporre una sostanza complessa negli elementi

primi di cui essa era composta. Un buon esempio ne è quello che

Avicenna mette in atto per dimostrare la composizione della

sostanza cerebrale, la cui materia era stata definita da

Aristotele fredda ed umida, ed il funzionamento paragonato a

quello di un refrigeratore (MANZONI, 2007).

Quella dei temperamenti era, in ogni caso, la teoria che, in linea

di principio, meno di altre si distaccava dall’approccio

anatomico, dal momento che essa rappresentava lo stato della

materia al momento del contatto con la superficie volare della

mano, ovvero con la manipolazione operata dal medico sul paziente.

A questa teoria ed alle prove sperimentali contenute nelle sue due

grandi opere il De usu partium corporis humani (“L’utilità

delle parti del corpo umano”) e il De placitis Hippocratis et

Platonis (“Sulle dottrine di Ippocrate e Platone”) Galeno

affida, dunque, il compito di provare che gli stati psichici

dipendono dai temperamenti nelle sue diverse tipologie o species.

|

| 2. La fisio-gnomica di Galeno |

Come visto, le species temperamentali non sono altro che stati (éxeis) della

materia; è da esse, sostiene Galeno,

che si originano la funzionalità degli

organi, sia di quelli secondari sia di quelli principali (fegato, cuore,

cervello).

Dal momento che il concetto moderno di “funzione” e quello antico

di “anima” di un organo sembrano sovrapporsi sino ad identificarsi, tanto in

Aristotele quanto in Galeno, è perciò sempre da un cattivo temperamento (o “cattiva

complessione”, mala complexio) che la funzionalità di un organo può essere

ostacolata sino ad essere privata, e dunque assente. Esiste così una

prossimità di fondo tra la forma dell’organo e la miscela delle qualità

elementari, o temperamenti, che ad essa danno origine e ciò vale anche anche per il cervello, la cui “anima” riesede nella

forma dell’organo e nelle qualità temperamentali ad esso inerenti. Se noi

oggi diamo a questa prossimità causale il nome di chimica, o di neurofisiologia

nel caso del cervello, all’epoca di Galeno il problema era piuttosto quello

più generale di associare alla “natura” del corpo (physis) il “carattere”

mentale (gnome), ed era dunque un problema di fisiognomica.

Questo

carattere fisiognomico si evidenzia maggiormente quando, nella sua

Ars medica, Galeno associa il buon funzionamento cerebrale alla

forma del capo che, egli scrive, deve somigliare ad una pallina di

cera leggermente schiacciata ai lati (MALATO, 1972, p. 10; RICCIO,

1993, pp. 87-88). È sorprendente pensare come secoli di dispute

sulla connessione tra volumetria celebrale e capacità mentale, da

Cuvier a Brocà, sino a Lombroso, fossero contenuti in nuce in

questa semplice e pure chiara assunzione galenica

(MANZONI, 2007, p. 120 e ssg.). La fisiognomica galenica trova,

dunque, il suo fondamento scientifico nella teoria dei

temperamenti, o meglio, nell’interpretazione che della forma

aristotelica (eidos) Galeno compie nel già ricordato Quod animi

mores.

Se per Aristotele “forma” (eidos) e “funzione” (érgon)

sono l’una il complemento dell’altra, sino ad identificarsi

(BIGOTTI, 2009, pp. 43 e ssg.), per il Galeno del Quod animi mores

la “forma”, ovvero le parti omogene del corpo, conseguono

(epeisthai) alla composizione delle qualità elementari (i già

menzionati temperamenti caldo, freddo, secco, umido) che sono anch’esse

delle “forme” (eide) nel senso che la loro miscela (krásis)

segue schemi precisi (VEGETTI, 1984, pp. 135 e ssg.). |

|

|

È

per noi difficile comprendere quanto vasto fosse il campo di

applicazione della fisiognomica antica, ed è possibile farlo

forse solo assumendo – come fa Galeno – che “natura” sia

anche quella parte di comportamenti che normalmente ascriviamo

alla sfera del mentale, o comunque del soggettivo. Ad ogni modo, l’approccio

organicista galenico permette, come il nostro prontamente

dichiara, di comprendere perché “forme complesse” come gli

stati mentali, possano subire affezioni (pathemata) da parte di

sostanze psicotrope quali il vino ed alcune specie di cibi e

farmaci, la cui composizione è considerata una “forma semplice”

nel senso della miscela temperamentale.

Questo orientamento porta Galeno – né poteva essere

diversamente –, a negare implicitamente qualsiasi indipendenza

dell’ “anima razionale” presente nel cervello, poiché, come

già detto, l’anima altro non è se non la funzionalità dell’organo

conseguente al temperamento. Vi sono dunque tante “anime”

quante

sono le strutture prinicapali dell’organismo, e princiapalmente

tre, fegato, cuore e cervello.

Ad esse – insieme ai testicoli denominate in seguito fundamenta

vitae – Galeno attribuisce il compito di coordinare la vita

psichica in generale, così che l’“anima” (psyche) legata ai

processi biologici primati (crescita, nutrizione, alterazione),

detta vegetativa, viene localizzata nel fegato (in quanto nei feti

esposti esso è più grande delle altre parti e mostra funzioni

emopoietiche); quella associata alle emozioni, detta sensitiva,

viene localizzata nel cuore (in virtù del fatto che la normale

attività del polso subisce modificazioni sensibili in

concomitanza di eventi psichici di una certa entità; gioia,

tristezza, amore etc.); quella razionale e legata alla sfera

riflessiva, infine, viene situata nel cervello, con una

particolare attenzione rivolta ai ventricoli cerebrali (GRMEK,

1996, p. 115, Figg. 5-6). |

|

|

Per

quanto riguarda il cervello, Galeno mostra conoscenze molto avanzate per la sua epoca ed i libri IX e XIV

delle sue Anatomices administrationes testimoniano

sufficientemente in tal senso (ROCCA, 2003, pp. 81 e ssg.).

Ad esse egli si appoggia continuamente nella sua opera De placitis

Hippocratis et Platonis, per confutare le teorie di coloro che

negano ai nervi, ed in generale al cervello, il ruolo di

responasabile princiaple delle funzioni di senso, cognizione e

moto.

Applicando in certo senso

la fisio-gnomica al cervello, egli associa la simmetria interna

della struttura ventricolare a quella del perfetto temperamento e,

più universalmente, dichiara che dalla perfetta forma esteriore e

dalla perfetta forma del temperamento procede la migliore

costituzione del corpo umano (GALENO, De optima corporis nostri

constitutione, I, 1).

Quanto alle neuropatologie, egli sicuramente

riconosce che la maggior parte di esse viene causata da lesioni o

alterazioni fisiologiche dell’encefalo, in particolare dei

ventricoli, stabilendo così un stretto rapporto di

interdipendenza tra patologia e fisiologia dell’organo.

|

|

Come Oliver Sachs egli era probabilmente convinto, che «l’intima

natura del paziente è del tutto pertinente all’ambito d’indagine

più elevato della neurologia e alla psicologia, poiché esse

hanno intimamente a che fare con la personalità del paziente» e

che, in ogni caso, «lo studio della malattia non può essere

disgiunto da quello dell’identità» (SACHS, 2001, p. 12). Per

queste patologie, dunque, egli non esitava a ricorrere al

trattamento dei farmaci, per lo più a revulsivi ed emetici come l’elleboro

bianco. In ciò non era il primo, dato che Aristotele, prima di

lui, aveva ammesso la cura farmaceutica come efficace correzione

morale (ARISTOTELE, Eth. Eud., 1214b, 28 e ssg. ).

Ciononostante, per alcuni tipi di sintomi Galeno preferiva l’approccio

psicologico e/o dialogico con il paziente, probabilmente maturato

proprio a contatto con quei pazienti che, piuttosto che l’intervento

medico, sembravano avere bisogno di un interlocutore, finendo

addirittura col fingere patologie inesistenti (non va dimenticato,

infatti, che Galeno scrisse anche un libro su come vadano

redarguiti coloro che fingono delle patologie, Quomodo morborum

simulantes sint deprehendendi).

Nella

psico-biologia di Galeno, la natura temperamentale del cervello, come quella

degli altri organi, procede dalla costituzione dell’individuo sin dalla sua

prima origine.

Non è chiaro se questa posizione conducesse ad esiti di determinismo morale

estremo, oppure costituisse semplicemente uno di quei fattori biologicamente

innati, conseguenti alla costituzione temperamentale del feto, fatto sta che nel

De locis affectis egli ritiene che la natura dell’individuo biologicamente

determinato influisca, e potentemente, sulle inclinazioni soggettive dello

stesso (GRMEK, 1996, p. 16; GALENO, 1549, VI, 6) a tal punto da ritenere,

proprio nel Quod animi mores, che l’intera vita morale fosse riducibile alle

due sole cause fisiologiche da lui individuate nel De naturalibus facultatibus,

quella ‘attrattiva di ciò che è specifico’,

in grado di condurre a ciò

che è bene per noi, e quella ‘repulsiva di ciò che estraneo’ che ci

permette di scongiurare il male.

Egli nega, dunque, che durante la formazione del feto possano intervenire anime

esterne o attraverso un’immigrazione od una emigrazione per metempsicosi: la

questione non è scientifica e, in ogni caso, non apporta alcun incremento al

progresso della scienza medica. Su l’intera questione grava, quindi, la

necessità di un dubbio che non può essere risolto altrimenti che con la

consapevolezza critica della sua impugnazione.

|

| 3. Un’opera «singolare» e «solitaria» |

|

Data

la rilevanza e l’eterodossia dei temi trattati nel Quod animi mores non è

difficile comprendere che, nel Medioevo cristiano come nei primi secoli dell’era

moderna, il testo fosse poco amato sia dalla Chiesa, preoccupata dalla negazione

dell’immortalità dell’anima comunque implicita nelle tesi di Galeno, sia

dagli intellettuali più in vista i quali, ad iniziare dal grande Fernel,

finirono con il mettere in discussione l’intero modello temperamentale e

fisico proposto dal galenismo, preoccupati forse più delle ricadute morali e

deterministiche dello stesso che non dei suoi contenuti positivi (FERNEL, 1593,

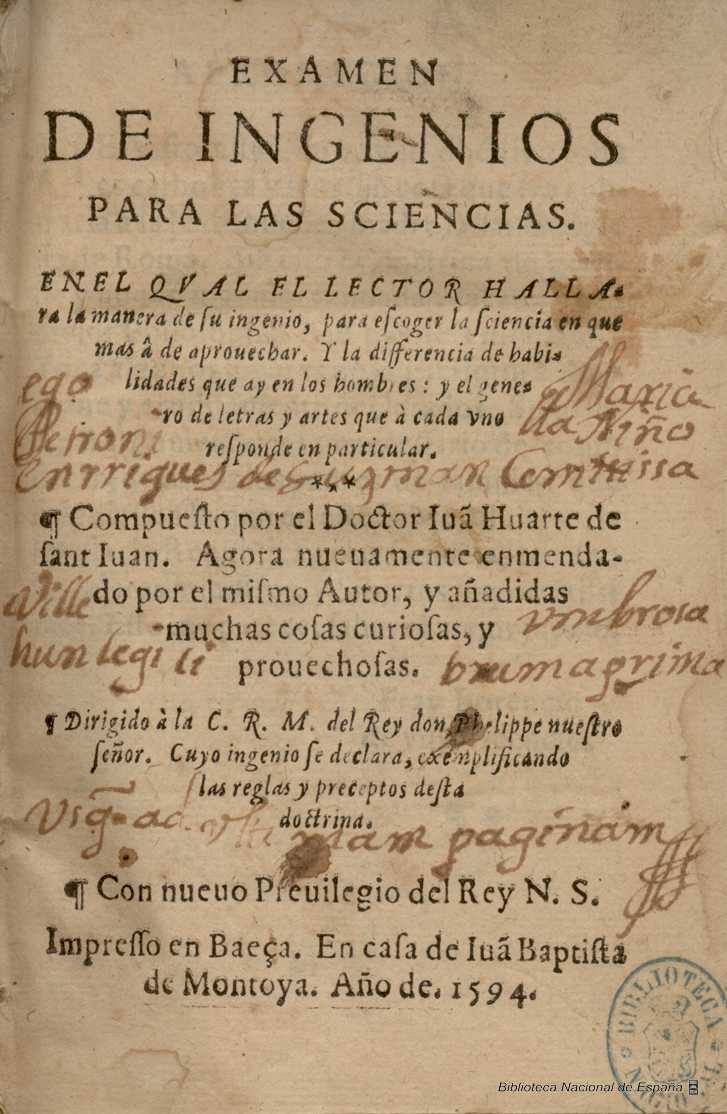

I, capp. 1-7). Sui «non allineati» si esercitò, quindi, con interesse e

continuità l’attenzione dell’Inquisizione, che condannò a più riprese

molte delle opere che al trattato galenico direttamente o indirettamente si

richiamavano, tra di esse la più celebre fu L’esame degli ingegni (1575, Fig.

7), opera del medico spagnolo Juan Huarte de San Juan (1529-1588).

Più

in generale la censura e l’inquisizione interessarono sia fisionomisti, come

il napoletano Giovanni Battista della Porta (1535-1615), sia fisiologi e

naturalisti (Aldrovandi e il già ricordato Huarte).

Ad essere preso di mira era soprattutto il presupposto di riduzione progressiva

del contenuto morale a quello fisiologico, esplicitamente affermato da Galeno

stesso nella fine del suo trattato. Ciononostante il Quod animi mores venne

tradotto nel rinascimento molte volte, sia negli opera omnia, sia come

monografie, con addirittura una traduzione in lingua francese nel 1539.

|

|

|

Il clima rinascimentale fu più di ogni altri ricettivo delle suggestioni

galeniche, sia perché fu proprio ad iniziare dal Cinquecento che vennero edite

tutte le opere di Galeno, precedentemente conosciute solo mediante compendi

talvolta anche corrotti (l’edizione in greco fu curata da Aldo Manuzio nel

1525, quella in latino da Giunta a partire dal 1541 con la collaborazione dell’anatomista tedesco

Johannes Günter von Andernach e dell’allievo Andrea Vesalio), sia

perché dopo la Fabrica dello stesso Vesalio (1543), l’anatomia

e la sua ricerca della forma conobbero un notevole incremento.

Gabriele Falloppio, Matteo Realdo Colombo, Costanzo Varolio e

Girolamo Fabrici da

Acquapendente non sono che alcuni nomi

tra i più importanti di

questa anatomic renaissance. Le loro scoperte costituirono

altrettanti incentivi a tradurre in atto i precetti di Galeno,

così come riportarono in auge il metodo galenico che, seppure

spesso errato nei contenuti, si dimostrava corretto nelle premesse

generali e negli appelli alla sperimentazione. Fu così che sul

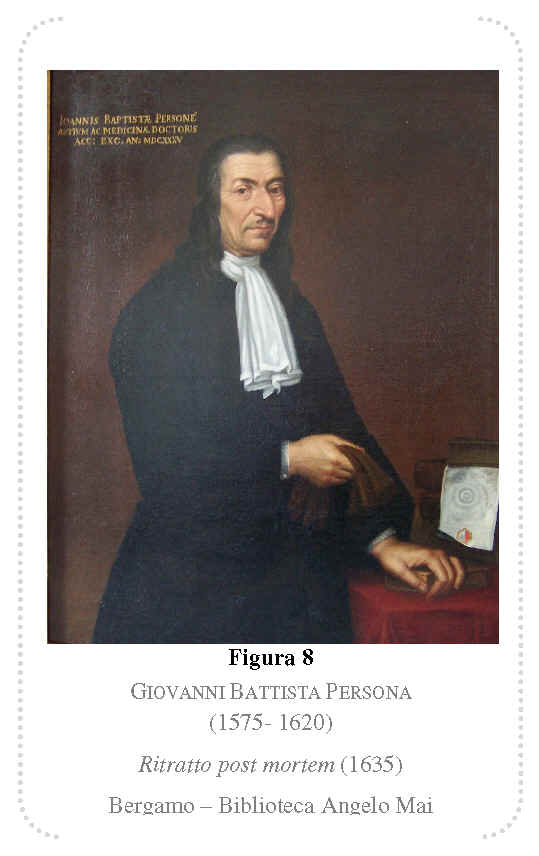

declinare di questa tradizione rinascimentale, un medico

bergamasco si propose di commentare proprio il Quod animi mores di

Galeno ed, a quanto pare, il suo fu un tentativo isolato. Il

medico in questione era un giovane allievo dello Studium di

Padova, Giovanni Battista Persona. Prima di prenderne in

considerazione l’opera sarà opportuno spendere qualche parola

sulla vita e la personalità storica. |

|

4. Vita ed opere di Giovanni Battista Persona

(1575-1620)

|

|

|

Sebbene

dovette trattarsi di una delle personalità più in vista della sua epoca, poco

conosciamo oggi della vita e dell’attività letteraria di questo medico

umanista.

Da un resoconto dell’abate Donato Calvi (CALVI, 1664, pp. 231-232) apprendiamo

il curriculum degli studi dell’autore, il luogo d’origine e la conferma

della data di nascita, che è possibile evincere peraltro dalla prefazione del

suo Commentarius singularis al Quod animi mores di Galeno (1602), in gran parte

volta agiustificarsi dall’accusa preventiva di essere troppo giovane –

appena ventisette anni, come conferma il Calvi – per potersi dedicare ad un’opera

teoricamente impegnativa e di ampio respiro quale il commento al Quod animi

mores.

Giovanni Battista Persona, detto Personè (o Personeni, Cfr. TIRABOSCHI, 1824,

pp. 90-91), naque ad Albino nel territorio di Bergamo nel

1575.

Studiò filosofia a Milano con il gesuita Bernardino Salino e proseguì poi gli

studi di teologia e medicina. Da Milano si rivolse a Padova, nel 1593, dove

studiò con il «prencipe de filosofi de suoi tempi», Francesco Piccolomini

(1520-1604), conseguendo tre anni dopo, nel 1595 (BIGOTTI, 2010) , il titolo di

dottore in medicina e filosofia nello stesso studium di Padova. Da un’annotazione

marginale dell’Allgemeines Gelehrten-Lexicon di Jöcher Gottlieb Christian

siamo informati, infine, del fatto che egli morì a Bergamo nel 1620 (CHRISTIAN,

1751, p. 156). Un suo ritratto, qui riprodotto (Fig. 8), è conservato presso la

Biblioteca Angelo Mai di Bergamo. Della sua produzione, prevalentemente di

carattere scientifico-letterario, conosciamo i titoli – confermati peraltro da

almeno altre due fonti, l’Allgemeines Gelehrten-Lexicon di Jöcher Gottlieb

Christian, nelle sue due edizioni rispettivamente 1751 e del 1816 – che riportiamo di seguito, schematicamente:

|

|

| Titolo |

Luogo di edizione

|

Anno

|

Fonte |

| In

Galeni librum, cui titulus est: Quod animi mores corporis temperiem sequuntur

Commen-tarium singularis |

Bergamo |

1602 |

Donato

Calvi, Scena letteraria degli scrittori bergamaschi - 1664 |

| Varianti

del Titolo e delle Fonti |

|

|

|

| Comm.

In lib. Galeni, quod animi mores corporis temperirem sequuntur |

assente |

assente |

Jöcher Gottlieb Christian, Allgemeines

Gelehrten-Lexicon - 1751 |

| Commentarium

in Galeni librum, quod animi mores corporis tempe-riem sequantur |

Bergamo |

1602 |

Jöcher Gottlieb Christian,

Allgemeines Gelehrten-Lexicon.

Fortsetzungen und Ergänzungen von H. W. Rotermund - 1816 |

| Discursuum

Medicinalium libri I |

Bergamo |

1603 |

Calvi,

1664 |

| Discursus

medicinales |

assente |

assente |

Jöcher Gottlieb

Christian, 1751 |

| Discursus

medicinales |

Bergamo (ib.)

Venezia |

1603

1613 |

Jöcher

Gottlieb Christian, 1816 |

|

Scholia

in tres Galeni libros de venae sectione Therapeuticum adversus Erasistratum, &

adversus Erasisrateos

|

Bergamo |

1611 |

Calvi,

1664 |

| Varianti

del Titolo e delle Fonti |

|

|

|

| Scholia

in Galeni libros de venaesectione |

assente |

assente |

Jöcher

Gottlieb Christian, 1751 |

| Scholia

in Galeni libros de venaesectione |

Bergamo

(ib.) |

1611 |

Jöcher Gottlieb Christian, 1816 |

| Osservationi

di trentasette errori in sole diciotto delle corrette as-sertioni del P.

Horatio Montalto Giesuita contro il libro della realtà delle imprese, &c |

Bergamo |

1613 |

Calvi, 1664 |

| Varianti

del Titolo e delle Fonti |

|

|

|

Observationes

37 adversus Horat. Montaltum

pro libro de veritate insignorum Herc. Tassi |

assente |

assente |

Jöcher Gottlieb Christian, 1751 |

| Noctes

solitariae liber singularis in seputaginta colloquia distributus, siue di ÿs

quae scripta sunt à Galeno [recte ab Homero N. d. A.] in odissea; in quo

praeter non pauca Theologica, multa etiam Physica, multa Meta-physica, Ethica,

Medica, Geometrica, Astronomica, demum & Physiognomica tractantur |

Venezia |

1613 |

Calvi, 1664 |

| Varianti

del Titolo e delle Fonti |

|

|

|

| Noctes

solitarias [recte solitariae N. d. A.], s. de iis, quae scientifice scripta

sunt ab Homero in Odyssea |

assente |

assente |

Jöcher

Gottlieb Christian, 1751 |

| Noctes

solitariae, s. de iis, quae scientifice scripta sunt ab Homero in Odyssea |

Venezia |

1613 |

Jöcher Gottlieb Christian, 1816 |

|

|

La diffusione delle opere di Persona è attestata – per quanto attualmente mi

è dato sapere –, a vari livelli. La sua fortuna storica maggiore, al di là

di quella del pur rilevante commentario al Quod animi mores, fu legata alle

Noctes Solitarie, sive de iis quae scientifice dicta sunt ab Homero in Odyssea,

Venezia, 1613, una serie di “colloqui” nei quali, a partire dai versi di

Omero, Persona approfondisce questioni scientifiche e mediche, tra cui anche il

problema dell’ereditarietà dei caratteri somatici (Colloquio terzo: Traditur

accurate caussa Physica propter quam Filij sunt Parentibus similes). Una copia

delle Noctes solitariae, insieme ad una del Commentarius singualaris, era

posseduta dal grande medico francese Gabriel Naudé (1600-1653) il quale, dopo

essere stato allievo di Cesare Cremoni a Padova, fu medico personale di Luigi

XIII e bibliotecario dei cardinali Richelieu e di Mazzarino (BOEUF, 2007, pp.

217, 250). Oltre che di carattere scientifico le Noctes solitariae di Persona

rappresentarono una pagina dello studio omerico nel Seicento, costituendo uno

dei testi di riferimento del Homerus ebraizon, sive, Comparatio Homeri cum

Scriptoribus Sacris (1658) di Zachary Bogan; (Cfr. NELSON, 2008). Attualmente,

copie del Commentarius e del Discursuum medicinalium si trovano conservate

presso la British Library di Londra con segnatura 1171.k.3 (Discuursum

medicinalium) e 540 f. 10 (Commentarius).

Se

l’interesse manifestato dal Persona per Galeno è giustificato principalmente

dall’esercizio della professione medica, la stesura del Commentarius

singularis al Quod animi mores involge an-che altro tipo di ragioni, ad iniziare

da quelle di carattere specificamente filosofico. Il Persona, in effetti,

rientra pienamente nell’ambito di quei galenisti che nel Rinascimento

tentavano di discutere contro le tesi di Galeno (velitare adversus Galenum)

adottando le sue stesse armi – o, tutt’al più, quelle desunte dalla

scolastica (cfr. BIGOTTI, 2010) –, con la differenza,

niente affatto irrilevante in questo caso, che gli interessi dell’autore

si rivolgevano alla filosofia platonica piuttosto che a quella peripatetica.

|

Di un

simile interesse per il platonismo, infatti, ci documenta ancora una volta il

Calvi:

|

|

Cosi

sempre Gio.Battista, hor con Galeno, hor con Platone

ritrovato, perche di quello seguace,di questo amico, di quello commentatore, di questo

immitatore, di quello per l’arte medica degno figlio, di

questo per l’Accademia inviscerato discepolo. (Calvi,

1664, p. 232)

|

|

|

Al di là della pur considerevole diffusione del Quod animi

mores di Galeno nel

Rinascimento, sembra dunque la polemica ingaggiata da Galeno

contro Platone e la destinazione platonica del trattato a

motivare, con ogni probabilità, gli interessi di Persona.

Come visto, infatti, Galeno negava contro Platone che l’anima

razionale potesse essere separata dal corpo, o comunque

sopravvivergli, poichè essa si identificava con la

fisiologia del temperamento cerebrale. Passando in rassegna

il commentario, tuttavia, di questo significativo interesse

per Platone si scorge solo raramente traccia, ed è

piuttosto Aristotele e la scolastica a fornire a Persona le

armi per combattere le tesi di Galeno. A parte alcuni

distinguo ed altre affermazioni che ai nostri occhi

potrebbero apparire gratuite, soprattutto se inserite in un

simile contesto come l’intera serie di problemi legati all’immortalità

dell’anima ed ai presupposti teologici, il commentario si

mantiene piuttosto fedele al testo galenico. La conoscenza

del testo greco da parte del Persona, infatti, per-mette all’autore

di seguire l’argomentazione della propria autorità in

tutte le sue molteplici articolazioni. Un primo

significativo esempio delle molteplici tipologie in cui si

esprime tale discussione (velitatio) è offerta, neppure a

farlo a posta, dall’occupatio iniziale della Prefazione,

con la quale il Persona si difende dall’accusa di opporsi

alle tesi di Galeno pur facendo professione di galenista:

|

|

Un’altra veramente grave calunnia rivolta contro questa

nostra opera sarà quella di alcuni galenisti intransigenti,

i quali riterranno sconveniente il fatto che talvolta,

intenzionalmente, mi discosti dall’opinione di Galeno. L’opera,

diranno, reca il titolo di Libro Commentario, ma riguardo al

contenuto, in fin dei conti non di un Commentario si tratta,

ma del contrario. [...]

Ma lungi da me il proposito di

allontanarmi dal mio Cristo, piuttosto che da Galeno. D’altra

parte, anche quando lo ritroverai, amico lettore, [sappi]

che mai in questo libro avrò contrastato deliberatamente le

tesi di Galeno, salvo laddove, perlopiù, l’argomento

tratterà dell’anima razionale. D’altra parte, che

Galeno (qualunque fosse, in definitiva, la sua opinione in

merito alla sostanza dell’anima) la stimasse caduca e

mortale, sebbene anche in altri luoghi, sembra sia possibile

desumerlo sicuramente da questo stesso libro, che ora ci

accingiamo a commentare. Certamente, chiunque approvi tale

affermazione sarà manifestamente empio ed acerrimo nemico

di Cristo. Dunque, con riguardo a questo aspetto, non mi è

stato possibile non discostarmi dalle opinioni di Galeno.

(PERSONA, 1602, pp. 4-5)

|

|

|

|

Insomma,

potremmo dire amicus Galenus, sed magis amica veritas. Le tesi di Galeno sono

comunque considerate empie, ed indegne di un buon cristiano. La neurologia aveva

ancora molti passi da compiere prima di potersi stabilire come campo di ricerca

autonomo; del resto ancora oggi, quando esperimenti sul rapporto mente-cervello

vengono riproposti, essi non cessano di suscitare perplessità e stroncature,

non ultimi quelli di Benjamin Libet che dimostrerebbero una certa subordinazione

diacronica della coscienza ai processi puramente neurofisiologici (LIBET, 2007).

In ogni caso, l’intento di Persona è chiaro: non solo la struttura del

periodo, ma anche l’iniziale, aperto riconoscimento dell’autorità di

Aristotele quale principe dei filosofi posto nella Prefazione al lettore, non

lasciano adito a dubbi: ci troviamo di fronte ad un pro Aristotele adversus

Galenum, esposto in forma di commentario. Mette conto, tuttavia, notare come

tale velitatio non sempre sia del tutto consapevolmente rivolta dal Persona

adversus Galenum.

In effetti, uno dei problemi più rilevanti che un commentatore, sia antico sia

moderno, si trova a dover gestire è il «criterio di coerenza» che egli deve

necessariamente anteporre quale guida metodologica del proprio impianto

esplicativo. Tale criterio, nonostante la notevole sistematicità offerta dai

testi della medicina galenica, poteva in alcuni casi rivelarsi una forzatura

implicita. In effetti, non tutta l’opera di Galeno si presenta come un sistema

unitario esposto alla luce di alcuni principi generali e, specie nel caso della

psicologia e della morale, sussiste il problema oggettivo di comprendere quale

effettivamente sia stata l’opinione di Galeno al riguardo.

Tale incongruenza

sul piano della ricostruzione teorica può, del resto, solo in parte essere

ricondotta alla mancanza di testi anche importanti dell’autore (come il Perì

ethon o Sui costumi che Galeno cita in continuazione nel suo Quod animi mores) o

alla cronologia relativa delle opere. Essa informa di sé l’esegesi globale

della medicina galenica, che si rivela così in più casi aporetica. Anche il

confronto, seppur necessario, tra più testi relativi a trattazioni affini ma

sviluppate in ambiti differenti rivela spesso oscillazioni e incongruenze

difficilmente conciliabili tra loro in sede ermeneutica (TEMKIN, 1973, p. 6). A

questo problema Persona ovvia presupponendo alla trattazione galenica un

impianto aristotelico che tende a sistematizzare il carattere delle affermazioni

galeniche nel quadro della psicologia di Aristotele, operazione che sconta non

di rado l’inconveniente di stravolgere completamente il senso delle

affermazioni galeniche, specie di quelle relative alla tripartizione dell’anima

in razionale, sensitiva, vegetativa, risolvendosi nell’anteporre alle

affermazioni dell’uno quelle dell’altro. Se è possibile definire tale

atteggiamento come comunque velitativo, ovvero di opposizione e critica, occorre anche

riconoscere che tale velitatio era portata avanti nell’intento di conciliare

il maggior numero possibile delle tesi di un autore con se stesso.

Persona mostra di condividere l’affermazione galenica secondo la quale il

carattere segue il temperamento cerebrale; ciò che il commentatore contrasta è

la conseguente, indebita, riduzione della causa formale a causa materiale, vale

a dire la riduzione operata da Galeno tra la forma aristotelica, intesa come

programma genetico e struttura morfologica del vivente, e il tempera-mento,

ovvero chimico-fisica degli organi.

Persona denuncia la malafede di Galeno, ed

afferma, che se è in potere del medico ristabilire l’equilibrio nei

temperamenti del malato guarendolo, allora almeno il medico deve poter

prescindere dal cieco determinismo degli stessi, altrimenti non potrebbe avere

la capacità di intervenire in alcun modo sul paziente.

Del medico Giovanni

Battista Persona fa così un modello culturale, che supera forse quello

galenico, egli deve essere capace di contribuire all’identità del soggetto,

in modo da assecondarla, non di ostacolarla o condizionarla. Inoltre, da un

punto di vista prettamente fisico, seguendo Aristotele, Persona stabilisce che

la materia trova nella mente umana (intellectus, nous) la sua perfezione ultima,

ed essa consiste nel poter determinare gli eventi in modo libero e causale,

così da imprimere ad essi una deviazione, ove necessario, dal loro condizionato

svolgimento fisico. In questo modo, egli sottolinea, tutti i rapporti tra

sostanze psicotrope e coscienza saranno subordinati alla libera valutazione dell’individuo

il quale sarà sì costituito di materia, ma non asservito alle sue cieche leggi

deterministiche.

Al di là delle motivazioni morali e religiose che pure Persona

si trova ad affrontare, una cosa è certa, la psiche ha sempre rappresentato per

la medicina un dominio affascinante, poiché la salute cui mira il medico deve

essere, per antonomasia, quella psico-fisica e difficilmente è possibile

ristabilire l’una senza l’apporto dell’altra. Nel fissare su carta queste

sue riflessioni Persona consegnava ai posteri l’unico commento ad un testo

straordinariamente interessante, il Quod animi mores, che non cessa ancor oggi

di rappresentare per il medico una dimostrazione di quanto culturalmente elevata

e scientificamente impegnativa possa essere la sua professione.

|

| Bibliografia: |

|

BERNARD

C., (1865), Introduction à l’étude de la médecina expérimentale, Parigi.

BIGOTTI

F., (2009), La mente che ordina i segni. Ricerche sui problemi della forma

nella filosofia naturale da Aristotele a Linneo, Roma.

BIGOTTI F., (2010), “Adversus

Galenum velitatio”. Il ruolo della dottrina dei temperamenti nella

codificazione della fisiognomica e della psicologia rinascimentali:

analisi di

un paradigma contrastato in Il Cannocchiale. Rivista di studi filosofici, (I)

2010, pp. 53-91.

BOEUF

E., (2007), La bibliothéque parisienne de Gabriel Naudé en 1630, Ginevra.

CALVI

D., (1664), Scena letteraria degli scrittori bergamaschi aperta alla curiosità

de suoi concittadini dal R.mo padre Donato Calvi, Bergamo.

CHRISTIAN,

J. G., (1751), Allgemeines

Gelehrten-Lexicon, Lipsia.

DORN

G., (1577), Aurora Thesaurusque Philosophorum Theopohrasti Paracelsi, Basilea.

FERNEL

J., (1593), De abditis rerum causis, libri duo, Francoforte (Lib. I., Capp.

I-VII).

GALENO,

(1549), De locorum affectorum notitia libri sex, Guilelmo Copo basilensi inteprete,

Lione.

GRMEK

M., Il calderone di Medea. La sperimentazione sul vivente nell’Antichità,

Roma-Bari, 1996.

LIBET

B., (2007), Mind and Time. Il fattore temporale nella coscienza, Milano.

MALATO

M. T. (1972), a cura di, GALENO. L’arte medica, Roma.

MANZONI

T., (2007), Aristotele e il cervello. Le teorie del più grande biologo dell’antichità

nella storia del pensiero scientifico, Roma.

NELSON

E., (2008), edited by, Thomas Hobbes. Translation of Homer. 1 The Iliad,

General introduction, Oxford.

PERSONA

GB., (1602), In Galeni librum, cui titulus est: Quod animi mores corporis

temperiem se-quuntur Commentarium singularis, Bergamo.

RICCIO

R., (1993), a cura di, JUAN HUARTE DE SAN JUAN. Esame degli Ingegni, Bologna.

ROCCA

J., (2003), Galen on the brain: anatomical knowledge and physiological

speculation in the second century ad, Leiden-Boston.

SIEGEL

R. E., (1968), Galen’s System of Physiology and Medecine, Basel-New York.

TEMKIN

O., (1973), Galenism. Rise and decline of a medical philosophy, Ithaca-London.

TIRABOSCHI

G., (1824), Storia della letteratura italiana, vol. XIV, tomo VIII, parte

prima, Milano.

VEGETTI

M., (1984), La terapia dell’anima. Patologia e disciplina del soggetto in

Galeno, in GALENO.

Le passioni e gli errori dell’anima,Opere Morali, a cura

di Martino Mengi e Mario Vegetti,Venezia, pp. 131-155

|

|

SIAECM ®

Via Monti di Primavalle, 170 - 00168 ROMA (Italy)

E-mail: info@siaecm.it

© Copyright 2002-2010 SIAECM

Il tuo IP è: 3.15.2.28

|

|

Editor: SIAECM Coordinamento Naz.

Informatici

Web page: Sei in: Home > medici famosi > medicina galenica

Ultimo aggiornamento 02/12/2010

Webmaster: æc

|

|

|

|

|

Società Scientifica Registrata Ministero della Salute - ECM n. 5607

Società Scientifica Registrata Ministero della Salute - ECM n. 5607

Sito in fase di continuo ampliamento. Stiamo attivando nuove funzionalità.

© S.I.A.E.C.M. All rights reserved

|

|

|

|

|